Nel corso dei secoli, il complesso monumentale della Basilica ha subito notevoli sconvolgimenti che ne hanno alterato in parte la struttura primitiva ma che ne permettono ancora, fortunatamente, una lettura abbastanza chiara.

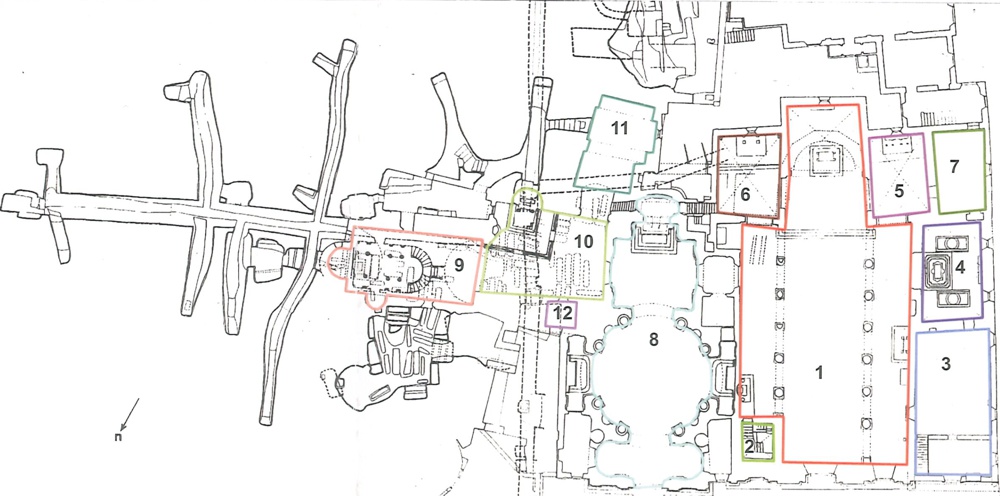

Attualmente, il monumento è composto da tre nuclei ben definiti: la Grotta di Santa Cristina (e la Catacomba) costituita da una basilichetta ipogea, da un ampio vestibolo con la Cappella del Corpo di Cristo e la Cappella di San Michele; un edificio a tre navate, con pianta a croce latina e copertura a capriate, di età medievale e la Cappella Nuova del Miracolo edificata, tra i primi due, a partire dal 1693.

La caratteristica facciata della Basilica evidenzia chiaramente, negli accostamenti, il complesso articolarsi dell’interno. La parte centrale di questa, che costituisce il prospetto della costruzione medievale a tre navate, è un vero gioiello di architettura rinascimentale fiorentina. È l’opera di maggior rilievo realizzata a Bolsena sullo scorcio del XV secolo legata alla committenza della Comunità e alla figura del cardinale Giovanni De’ Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, Governatore Perpetuo del Patrimonio di San Pietro in Tuscia (1492-1513).

I rapporti con l’ambiente fiorentino, per il tramite della famiglia Medici, ci aiutano a comprendere l’esecuzione di questo singolare prospetto negli anni che vanno dal 1493 al 1495.

Esso infatti, conformato a guisa di arco trionfale con nicchie sovrapposte fra paraste binate, ci riporta ad un prototipo elaborato, con molta probabilità, in occasione del celebre concorso del 1490 per la facciata di Santa Maria del Fiore a Firenze e adattato per l’edificio di Bolsena dai fratelli e scultori fiorentini Francesco e Benedetto Buglioni (1461-1521). Sfortunatamente il prospetto perse nel 1637 l’originaria policromia che lo arricchiva. Le spese per la sua realizzazione furono sostenute dalla famiglia Medici e dalla Comunità di Bolsena che nel 1493 devolse a tale scopo 400 fiorini e il 27 luglio accettò lo scultore Francesco Buglioni, in luogo del fratello Benedetto, vero esecutore del modello; Benedetto invece, con atto del 27 ottobre 1494, si impegnò ad eseguire la parte superiore e realizzare le immagini di terracotta da collocarvi; il lavoro fu terminato nella prima metà del 1495. Lo scultore rimase a Bolsena fino alla fine del 1497 quando nel novembre dello stesso anno eseguì una pala per il vicino abitato di San Lorenzo.

La lunetta del portale maggiore rappresenta, in uno schema compositivo legato alla tradizione del Quattrocento toscano, la Vergine Maria con il Figlio e i Santi Patroni della città Cristina e Giorgio.

Contemporaneamente, venne eseguito anche il prospetto dell’Oratorio di San Leonardo che fu avanzato affinché venisse a trovarsi in linea con la nuova facciata; per il portale, Benedetto Buglioni eseguì un altro rilievo maiolicato, raffigurante il Santo titolare tra due disciplinati. La facciata rinascimentale della Basilica venne a sostituirne una, di poco anteriore, realizzata a bande di pietra bianca e grigia che certamente non piacque alla committenza. Sul lato sinistro del prospetto principale, s’innalza il campanile, forse realizzato a cavallo dei secoli XIII e XIV, che conserva nella cella superiore la campana maggiore, dedicata a San Giorgio, fusa agli inizi del XIV secolo. Segue poi il prospetto della Cappella Nuova del Miracolo, eseguito sullo scorcio del XVII secolo su disegno di Tommaso Mattei ma portato a compimento solamente nel 1863 da Virginio Vespignani (1808-1882).

Dalla preziosa e leggiadra facciata quattrocentesca si accede all’interno di una costruzione medievale a tre navate, con pianta a croce latina e copertura a capriate. Purtroppo, l’edificio ha perduto gran parte delle caratteristiche originarie: elementi architettonici, decorazione plastica e pittorica, ed oggi si presenta spoglio ed asettico “grazie” anche ad un radicale restauro eseguito negli anni 1925-1930, che, nella volontà di una ricerca delle forme originarie, distrusse tutte le sovrastrutture tardo barocche: demolì e ricostruì arbitrariamente. In quell’occasione andarono perduti molti elementi di fondamentale importanza per la storia dell’edificio. I lavori furono eseguiti sotto la direzione dell’architetto Gavini e del soprintendente Carlo Pieri.

Secondo la tradizione locale, la costruzione è attribuita alla devozione verso Santa Cristina da parte di Matilde di Canossa e di papa Gregorio VII che consacrò personalmente la chiesa il 10 maggio 1078. Anche ignorando i personaggi della tradizione, risulta comunque abbastanza attendibile la datazione all’XI secolo per l’attuale costruzione. Nei saggi di scavo eseguiti nel 1925, al di sotto delle colonne della navata destra, si rinvennero strutture murarie e basi di colonne di marmo bianco, materiale archeologico, sarcofagi ecc., certamente appartenuti ad un altro monumento di epoca precedente, forse paleocristiana. Importanti lavori, come risulta dai documenti, furono intrapresi al tempo di Gregorio X e del cardinal Teodorico Ranieri nella seconda metà del XIII secolo; ma anche nei secoli successivi l’edificio fu sempre un continuo cantiere.

Dopo i lavori intrapresi a partire dal 1793, per volere del preposto Don Vincenzo Ducci, e che fino al 1818 sconvolsero profondamente tutto l’edificio, ciò che rimane dell’originaria costruzione si riduce essenzialmente a gran parte delle strutture murarie, ad alcune colonne, nonché qualche traccia plastico-decorativa dei capitelli e frammenti di affreschi nella navata centrale. In quell’occasione, furono tolti dall’interno della basilica molti e preziosi manufatti archeologici, come il sarcofago di marmo bianco con scene di Baccanale (oggi nel Museo Civico), molte colonne di granito rosso e grigio, una specie di trono marmoreo detto “sedia di Apollo”, l’antico pulpito scolpito in pietra, alcune figure di animali, sempre in marmo, di ignota provenienza, epigrafi, ecc. e dispersi sulle varie piazze del paese. “Ebbene il clero, il magistrato, la cittadinanza tutta erano stanchi di vedere dentro la collegiata tutte quelle anticaglie che la facevano parere un museo” (C. Dottarelli). Un museo ricchissimo, se noi pensiamo a quanta storia era trascorsa tra quelle mura!