All’ingresso

Un’antica cancellata in ferro introduce alla visita della grande catacomba di Santa Cristina, che costituisce il luogo più antico e più sacro del complesso monumentale che state visitando. Sulla destra, all’interno di un recinto monumentale di epoca rinascimentale, si conservano i resti dell’altare su cui, nel 1263, avvenne il Miracolo Eucaristico che, secondo la tradizione, avrebbe convinto papa Urbano IV ad estendere all’intera Cristianità la festività del Corpus Domini.

Varcata la grande cancellata in ferro entriamo nel cimitero della primitiva Comunità Cristiana di Bolsena, utilizzato tra la fine del III e il primo ventennio del V secolo. La balaustrata in travertino che, attraverso una doppia scalinata, conduce al livello inferiore della catacomba (fig. 1), è stata costruita allo scorcio del XIX secolo con l’intento di monumentalizzare l’area attorno alla tomba di Santa Cristina, scoperta nell’estate del 1880 grazie a una fortunata campagna di scavi archeologici diretti da Giovanni Battista de Rossi ed Enrico Stevenson.

I resti di Santa Cristina, la dodicenne Martire di Bolsena, vittima della grande persecuzione di Diocleziano degli inizi del IV secolo, furono traslati e sepolti in questa catacomba – dove già riposavano molti fratelli in Cristo nell’attesa della Risurrezione – intorno alla metà del IV secolo. Sul suo venerato sepolcro sorse subito una piccola memoria monumentale, ampliata nel X secolo nella forma attuale di piccola basilica sotterranea (detta “Grotta di Santa Cristina”). Gli affreschi che ornano la volta a botte si datano, probabilmente, nel corso del XVI secolo; il “S. Pietro” nel catino dell’abside è della seconda metà del XV secolo, mentre la stupenda statua in terracotta, raffigurante “Santa Cristina nel sonno della morte” (fig. 2), è opera di Benedetto Buglioni (della scuola dei Della Robbia) ed è stata realizzata tra il 1493 e il 1497.

Attorno al sarcofago

Una volta scesi nella cripta moderna, costruita dopo il ritrovamento della tomba di Santa Cristina, ci troviamo di fronte a un grande sarcofago, in pietra locale con copertura ad acroteri, di età tardo-imperiale (fig. 3).

Sul lato posteriore presenta un ampio foro, segno di antiche violazioni, all’interno del quale si intravede un’urna cineraria di marmo bianco, di epoca romana (fig. 4), con un’iscrizione composta da termini abbreviati: †I·RQES/CP·BAT·X·M († HIC REQUIESCIT CORPUS BEATAE XRISTINAE MARTYRIS: “Qui riposa il corpo della Beata Cristina Martire”).

All’interno di quest’urna si rinvennero gran parte delle ossa “piccole” di un corpo umano di età inferiore ai 14 anni e una moneta d’argento del re Berengario (prima metà del X secolo). Il foro irregolare, le reliquie e la moneta, potrebbero confermare la tradizione antichissima delle chiese locali di Bolsena, Sepino e Palermo circa il furto di parte dei resti mortali della Santa compiuto da due pellegrini nel X secolo: a seguito di questo episodio Santa Cristina divenne patrona anche di Sepino e di Palermo e le sue reliquie raggiunsero anche Canterbury e Santiago de Compostela.

Le reliquie rinvenute nel 1880 nell’urna sono oggi custodite in basilica, nella nuova cappella dedicata alla Santa, conservate in una preziosa urna di argento e smalti.

Nella catacomba

Attraverso una porticina della cripta moderna si accede alla zona centrale della grande catacomba riportata alla luce nel XIX secolo (fig. 5). Il cimitero sotterraneo presenta la caratteristica pianta “ad albero di Natale”, costituita da una galleria principale e da varie diramazioni laterali, che vanno accorciandosi man mano che ci si allontana dall’ingresso.

Ciò che immediatamente colpisce l’attenzione è il notevole sviluppo verticale degli ambulacri. Questo testimonia un lungo periodo di utilizzo della necropoli, come anche una viva devozione di quella Comunità per il luogo della sepoltura di Santa Cristina; infatti la prima galleria, a sinistra dell’ingresso, è tra le più lunghe, più alte e densamente utilizzate. E’ importante ricordare che la catacomba fu solamente il cimitero della comunità cristiana e non fu mai luogo di rifugio o di nascondiglio per i cristiani durante le persecuzioni; anzi, la catacomba era conosciuta da tutti e protetta dalla legislazione romana.

Per la sepoltura il corpo del defunto veniva avvolto in un lenzuolo di lino, deposto in un loculo sulla parete o in una fossa sul pavimento e cosparso di calce viva. Le sepolture più antiche sono quelle poste in alto, in quanto lo scavo veniva approfondito con l’aumento delle esigenze, ed è in questa fase arcaica che troviamo le sepolture “ad arcosolio”; molti dei loculi più recenti, posti nella parte bassa delle gallerie, si mostrano ancora chiusi da lastre fittili sigillate con malta (fig. 6).

Alcuni di questi loculi sono distinti da semplici graffiti tracciati sull’intonaco con croci, monogrammi di Cristo, brevi testi; altri sono arricchiti da affreschi (fig. 7).

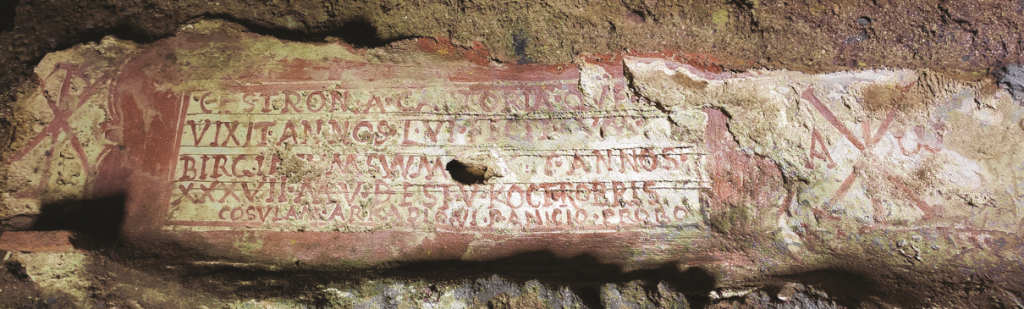

Unico epitaffio ancora leggibile nella sua interezza, visibile in alto sulla parete sinistra del corridoio principale (fig. 8), ricorda Cestronia Castoria, che visse 56 anni, trascorse con il suo consorte 37 anni e 5 mesi. Fu sepolta il 27 settembre quando erano consoli Arcadio, per la quinta volta, e P. Anicio Probo. Pace a te (la defunta, sposatasi a 19 anni, morì nel 406, sotto gli imperatori d’Oriente Arcadio e d’Occidente Anicio Probo).

Altri loculi avevano epigrafi marmoree, sulle quali molto spesso leggiamo la bella acclamazione augurale: PAX TIBI CUM SANCTIS – Pace a te con i santi: un augurio di pace al defunto esteso anche a tutti i battezzati sepolti nella catacomba. Frequentemente accanto ai loculi scorgiamo delle mensole o delle nicchie che servivano per poggiare le lucerne e i balsamari. Alcune lastre marmoree e delle piccole lucerne si trovano nell’antiquarium, nell’area del cosiddetto “Sepolcreto longobardo” (fig. 9).

“Sepolcreto longobardo”

Risalendo al piano superiore si può accedere al “Sepolcreto longobardo”, erroneamente così definito nello scorso secolo. In realtà ci troviamo in una piccola sezione di catacomba rimasta nelle dimensioni primitive (altezza) e successivamente ampliata con l’abbattimento dei diaframmi di tufo che dividevano le gallerie (fig. 10).

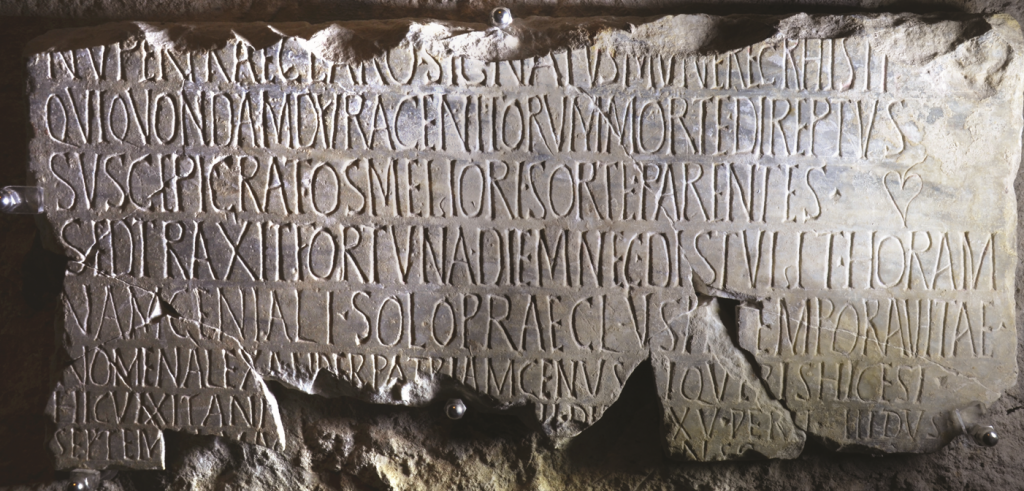

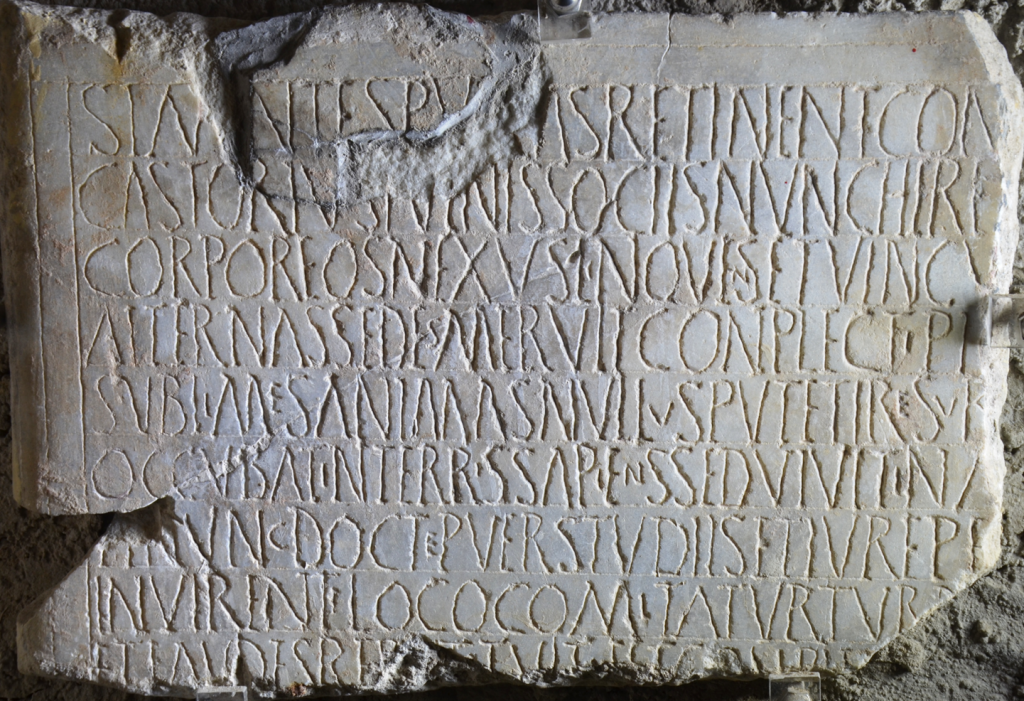

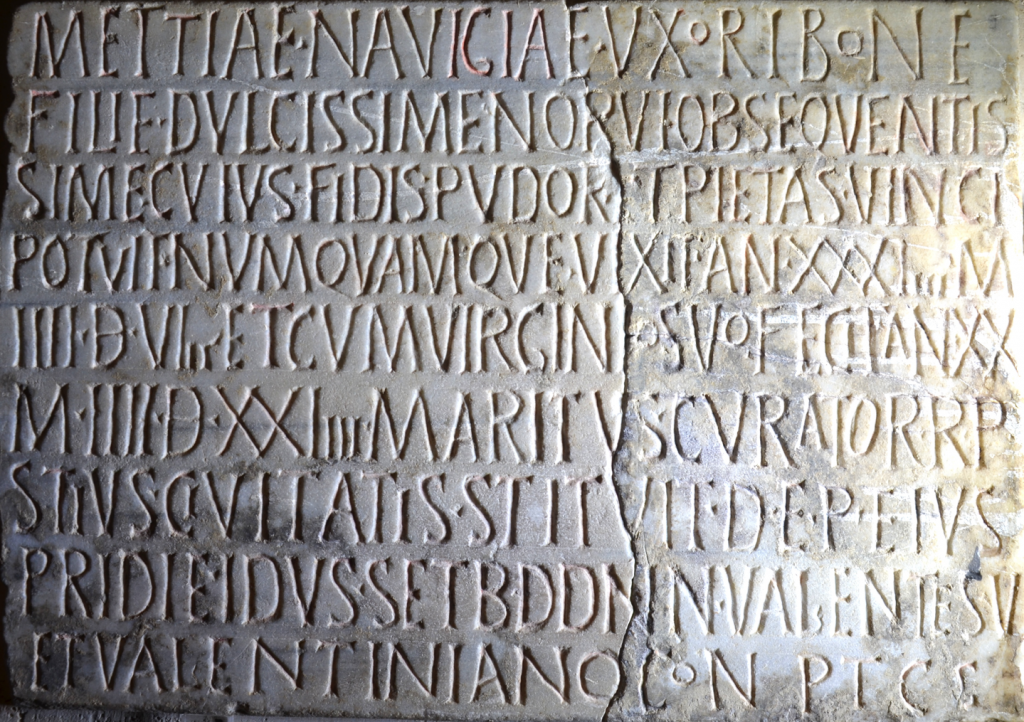

Scorgiamo molte sepolture ad arcosolio, loculi e più recenti fosse pavimentali. Nel piccolo antiquarium sono custodite molte epigrafi rinvenute nella catacomba, alcune piuttosto importanti, come quella del giovane Alessandro, morto poco dopo aver ricevuto la Cresima, o quella di Maecio Paterno, “Sindaco” della città. Tra le varie epigrafi alcune si distinguono per il toccante contenuto elogiativo (figg. 11-13), da cui traspaiono teneri sentimenti familiari e una profonda fede cristiana.

Alcune Epigrafi

Da poco segnato del luminoso dono di Cristo, io già privato dei genitori per una morte crudele, per miglior sorte, graditi ricevetti i padrini. Ma la sorte avversa s’impadronì della mia vita nè differì l’ora: pose infatti fine ai miei giorni sul suolo natio. Mi chiamo Alessandro: qui, se lo chiedi, è la patria e la stirpe. Qui visse … anni, 8 mesi, 25 giorni. Morì l’11 settembre quand’erano consoli ….

Se i confini del cielo accolgono le anime elette, ora il giovane Castorio si trova con i compagni che l’hanno preceduto. Abbandonando i legami del corpo e i vincoli del mondo, meritò di raggiungere le eterne sedi dei beati. Nessuno creda che le anime sublimi finiscano tra le ombre: il sapiente muore in terra ma continua a vivere in cielo. Ed ora, dotto fanciullo, esperto anche negli studi di diritto, una schiera di beati t’accompagna in un luogo verdeggiante.

A Mettia Navigia, buona moglie, figlia dolcissima, nuora rispettosissima: la sua fedeltà, il suo pudore, la sua devozione mai poterono essere superate. Visse 34 anni, 4 mesi, 8 giorni; trascorse con il suo sposo 20 anni, 4 mesi, 24 giorni. Il marito, curatore del patrimonio di questa città, pose. Fu sepolta il 12 settembre, quando erano consoli i nostri signori Valente, per la quinta volta, e Valentiniano [anno 376]. PTCS [Pace a te con i santi].